Calcul pour un Fossé Drainant

Contexte : Le terrassementEnsemble des opérations de modification du relief d'un terrain, incluant le déblai (enlèvement de terre) et le remblai (ajout de terre). pour les travaux routiers.

Dans le cadre de la construction d'une nouvelle route départementale, il est nécessaire de créer un fossé de drainage pour gérer les eaux de pluie et assurer la pérennité de la chaussée. Cet exercice se concentre sur le calcul des volumes de terre à excaver et la logistique d'évacuation des déblais.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à quantifier les mouvements de terre pour un ouvrage simple, à appliquer le concept de foisonnementAugmentation du volume des terres après leur extraction, due à la décompression du sol. et à planifier les moyens d'évacuation, des compétences clés en gestion de chantier de Travaux Publics.

Objectifs Pédagogiques

- Déterminer la profondeur d'un fossé à partir de ses dimensions et de la pente de ses talus.

- Calculer la section et le volume d'un ouvrage de terrassement de profil trapézoïdal.

- Intégrer le coefficient de foisonnement dans le calcul des volumes à évacuer.

- Déterminer le nombre de rotations de camions nécessaires pour l'évacuation des déblais.

Données de l'étude

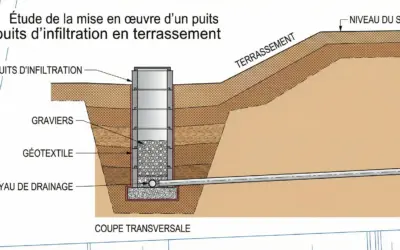

Schéma de la section du fossé

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Longueur du fossé | L | 500 | m |

| Largeur au sommet (Grande Base) | B | 1.5 | m |

| Largeur au fond (Petite Base) | b | 0.5 | m |

| Pente des talus (Horizontal/Vertical) | p | 1/2 | - |

| Coefficient de foisonnement | Cf | 25 | % |

| Capacité du camion-benne | C | 8 | m³ |

Questions à traiter

- Déterminer la profondeur (h) du fossé.

- Calculer l'aire de la section transversale du fossé en m².

- Calculer le volume de terre "en place" (déblai) à excaver en m³.

- Calculer le volume total de déblai à évacuer après foisonnement en m³.

- Déterminer le nombre de rotations de camions-bennes nécessaires.

- Quel type de pelle mécanique serait le plus adapté pour ce travail et pourquoi ?

Les bases du calcul de terrassement

Pour résoudre cet exercice, nous utiliserons des formules géométriques de base et le principe du foisonnement des terres.

1. Géométrie du trapèze et pente

Pour un trapèze isocèle, la grande base (B) est liée à la petite base (b), à la hauteur (h) et à la projection horizontale du talus (x). La pente \( p \) est le rapport entre cette projection horizontale et la hauteur (p = x/h).

\[ B = b + 2x \quad \text{et} \quad x = p \times h \implies B = b + 2ph \]

2. Le Foisonnement

Lorsqu'on excave de la terre, elle perd sa compaction naturelle. Son volume augmente car des vides se créent entre les mottes. Cette augmentation de volume est le foisonnement. Pour le calculer, on multiplie le volume en place par (1 + le coefficient de foisonnement).

\[ V_{\text{foisonné}} = V_{\text{en place}} \times (1 + C_{\text{f}}) \]

Correction : Calcul pour un Fossé Drainant

Question 1 : Déterminer la profondeur (h) du fossé.

Principe (le concept physique)

La profondeur (h) d'un fossé trapézoïdal est directement contrainte par ses largeurs en sommet et en fond, ainsi que par l'inclinaison de ses parois (talus). En connaissant ces trois éléments, la géométrie du trapèze est entièrement définie, et sa hauteur peut être déduite par une relation mathématique simple.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La pente d'un talus est une caractéristique fondamentale en terrassement. Elle est souvent exprimée par un rapport "Horizontal / Vertical" (H/V). Par exemple, une pente de 1/2 signifie qu'on se déplace de 1 unité à l'horizontale pour 2 unités à la verticale. Dans notre cas, la pente est la projection horizontale (x) sur la hauteur (h), soit \(p = x/h\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Avant de vous lancer dans les calculs de volume, assurez-vous toujours que toutes les dimensions géométriques du profil sont connues. S'il manque une dimension, comme ici la hauteur, elle doit être la première chose que vous cherchez à calculer à partir des autres données disponibles.

Normes (la référence réglementaire)

La pente des talus n'est pas choisie au hasard. Elle est définie par les études géotechniques (norme NF P94-500) pour garantir la stabilité du fossé et éviter les éboulements. Une pente plus douce est nécessaire pour les sols peu cohérents (sables, limons).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Relation géométrique du trapèze

Formule de la hauteur h

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que le fossé est un trapèze isocèle parfait, c'est-à-dire que les deux talus ont la même pente.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Grande Base | B | 1.5 | m |

| Petite Base | b | 0.5 | m |

| Pente (H/V) | p | 1/2 | - |

Astuces (Pour aller plus vite)

La différence entre la grande et la petite base (B-b) représente la somme des projections horizontales des deux talus (2x). En divisant cette différence par deux, on obtient la projection d'un seul talus. Ensuite, en utilisant la pente, on trouve h.

Schéma (Avant les calculs)

Décomposition géométrique pour le calcul de h

Calcul(s) (l'application numérique)

On isole h de la relation géométrique et on remplace les symboles par les valeurs numériques.

Schéma (Après les calculs)

Profil en travers avec hauteur déterminée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La profondeur calculée est de 1.0 mètre. Cette première étape a permis de lever l'inconnue géométrique principale de notre problème. Toutes les questions suivantes (calcul d'aire, de volume) vont maintenant pouvoir être résolues en utilisant cette valeur fondamentale.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à la définition de la pente. Elle est parfois donnée en V/H. Ici, elle est en H/V (p = x/h). Une inversion mènerait à un résultat complètement faux. De plus, ne pas oublier le facteur 2 dans la formule, car il y a deux talus symétriques.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : La géométrie d'un trapèze isocèle est entièrement déterminée par ses bases et la pente de ses côtés.

- Formule Essentielle : \(h = (B - b) / (2p)\).

- Point de Vigilance Majeur : Vérifier la définition de la pente (H/V ou V/H).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les pyramides d'Égypte sont un exemple monumental de maîtrise des pentes. Les bâtisseurs utilisaient des cordes à nœuds et des équerres pour maintenir une pente constante sur des dizaines de mètres de hauteur, une prouesse de géométrie appliquée.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez h si la pente des talus était de 3/2 (plus douce).

Question 2 : Calculer l'aire de la section transversale du fossé en m².

Principe (le concept physique)

Maintenant que toutes les dimensions du profil trapézoïdal sont connues (les deux bases et la hauteur calculée à la question 1), nous pouvons déterminer sa surface. Cette aire est la base de tous les calculs de volume qui suivront.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La formule de l'aire d'un trapèze \(A = \frac{(B + b)}{2} \times h\) est universelle. Elle peut être comprise comme l'aire d'un rectangle qui aurait pour largeur la moyenne des deux bases, et pour hauteur celle du trapèze. C'est un outil fondamental en métré.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La visualisation de la formule est clé. Imaginez que vous "coupez" les deux triangles sur les côtés du trapèze et que vous les "retournez" pour combler les manques et former un rectangle. La largeur de ce rectangle serait la moyenne des bases.

Normes (la référence réglementaire)

Aucune norme spécifique ne régit la formule de l'aire d'un trapèze. Cependant, les plans d'exécution (soumis à la norme NF P 02-005) doivent clairement indiquer les cotes B, b et h qui servent de base au calcul.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de l'aire du trapèze

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous utilisons les valeurs de B et b de l'énoncé et la valeur de h calculée à la question précédente, en supposant que ce calcul est exact.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Grande Base | B | 1.5 | m |

| Petite Base | b | 0.5 | m |

| Hauteur (calculée en Q1) | h | 1.0 | m |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour ce cas simple : (1.5 + 0.5) = 2. Divisé par 2 = 1. Multiplié par 1 = 1. Le calcul peut se faire de tête. S'habituer à ces petites estimations mentales permet de rapidement vérifier la cohérence d'un résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Profil en travers avec toutes les cotes

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule de l'aire du trapèze avec la hauteur h=1.0 m trouvée précédemment.

Schéma (Après les calculs)

Section transversale avec aire calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une aire de 1.0 m² est une valeur simple qui va faciliter les calculs de volume. Elle représente la quantité de matière à enlever pour chaque mètre d'avancement du fossé. Le fait que le résultat soit un chiffre rond est une coïncidence due aux données de l'exercice, mais cela permet de se concentrer sur les concepts plutôt que sur la complexité des calculs.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente, outre les unités, est d'oublier de diviser la somme des bases par 2. Cela doublerait le résultat final et donc tous les calculs de volume et de logistique qui en découlent, conduisant à une surestimation massive du projet.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : L'aire d'une section est la première étape de la quantification d'un volume linéaire.

- Formule Essentielle : \(A = (B+b)/2 \times h\).

- Point de Vigilance Majeur : Ne pas oublier de diviser la somme des bases par 2.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les premiers cadastres, comme le cadastre napoléonien au début du 19ème siècle, reposaient sur la décomposition de parcelles complexes en formes géométriques simples (triangles, trapèzes) pour en calculer l'aire à des fins fiscales. C'est la même méthode que nous utilisons ici.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Calculez l'aire si la largeur au sommet (B) était de 2.0 m, en gardant les autres dimensions identiques (b=0.5m, h=1.0m).

Question 3 : Calculer le volume de terre "en place" (déblai) à excaver en m³.

Principe (le concept physique)

Le concept est celui de l'extrusion. On prend une surface plane (notre section de 1 m²) et on la "fait glisser" le long d'une distance (les 500 m du fossé). Le volume balayé par cette surface est le volume de l'objet tridimensionnel créé, ici le volume de terre à enlever.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le "volume en place" est un terme technique qui désigne le volume de sol tel qu'il existe dans son état naturel, compacté, avant toute intervention humaine. C'est la référence de base pour tous les métrés de terrassement. Il est différent du volume "remblayé" (après compactage) ou "foisonné" (après extraction).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Vérifiez toujours la cohérence de vos unités : une aire en [m²] multipliée par une longueur en [m] doit impérativement donner un volume en [m³]. Cette simple vérification dimensionnelle permet de déceler de nombreuses erreurs de calcul.

Normes (la référence réglementaire)

Les méthodes de métré pour les terrassements sont décrites dans le fascicule 2 du CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales). Pour les projets plus complexes, des normes comme la NF P11-300 (Exécution des terrassements) peuvent aussi encadrer les méthodes de quantification.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du volume d'un prisme droit

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous faisons l'hypothèse simplificatrice majeure que le profil en travers est constant sur toute la longueur des 500 mètres. En réalité, le terrain naturel peut varier, ce qui nécessiterait des calculs plus complexes.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Aire de la section (calculée en Q2) | A | 1.0 | m² |

| Longueur du fossé | L | 500 | m |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour des projets où le terrain varie, les métreurs utilisent la "méthode des profils en travers". Ils calculent l'aire à plusieurs endroits et estiment le volume entre deux profils par la moyenne des aires multipliée par la distance les séparant. Notre exercice est le cas le plus simple de cette méthode.

Schéma (Avant les calculs)

Représentation du volume à calculer

Calcul(s) (l'application numérique)

On effectue la multiplication de l'aire par la longueur.

Schéma (Après les calculs)

Visualisation du volume total en place

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un volume de 500 m³ correspond à un cube de terre d'environ 8 mètres de côté. C'est un volume non négligeable qui va nécessiter l'intervention d'engins mécaniques pendant plusieurs heures ou jours. C'est cette valeur qui sert de base au chiffrage du coût de l'excavation.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne jamais utiliser le volume foisonné (qui sera calculé à la question suivante) pour estimer le travail d'excavation. La pelle "travaille" sur le volume en place. Le foisonnement n'intervient qu'au moment du chargement et du transport.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Le volume de déblai est le produit de l'aire de la section par la longueur de l'ouvrage (pour un profil constant).

- Formule Essentielle : V = A x L.

- Point de Vigilance Majeur : Toujours bien distinguer le volume "en place" des autres types de volumes (foisonné, remblayé).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le plus grand projet de terrassement au monde est le barrage des Trois-Gorges en Chine, avec plus de 134 millions de mètres cubes de terre et de roche excavées, soit l'équivalent de 268 000 fois notre fossé !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quel serait le volume en place si le fossé ne faisait que 250 m de long, mais avec une section de 1.5 m² ?

Question 4 : Calculer le volume total de déblai à évacuer après foisonnement en m³.

Principe (le concept physique)

Le concept physique du foisonnement est la décompression du sol. En place, les grains de terre sont compactés par le poids des couches supérieures. Lors de l'excavation, cette contrainte est relâchée, les mottes se désolidarisent et de l'air s'intercale entre elles, augmentant le volume total occupé.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le coefficient de foisonnement n'est pas une constante universelle. Il dépend fortement de la nature du sol : un sable propre foisonne peu (10-15%), une argile plastique beaucoup plus (25-40%), et une roche fragmentée au brise-roche peut atteindre 50%. Une étude géotechnique est indispensable pour le déterminer précisément.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le foisonnement est un concept qui impacte directement le coût et la logistique du transport des déblais. Le négliger ou le sous-estimer conduit systématiquement à une sous-estimation du budget transport et du temps nécessaire à l'évacuation.

Normes (la référence réglementaire)

Les études géotechniques, qui fournissent les caractéristiques des sols et des estimations de coefficient de foisonnement, sont encadrées par la norme NF P94-500. Ces rapports sont des pièces contractuelles essentielles d'un projet de terrassement.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du volume foisonné

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que le coefficient de foisonnement de 25% est une moyenne fiable et constante pour l'ensemble des 500 m³ de sol à excaver. En réalité, différentes couches géologiques pourraient être traversées.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Volume en place (calculé en Q3) | \(V_{\text{en place}}\) | 500 | m³ |

| Coefficient de foisonnement | \(C_{\text{f}}\) | 25 | % |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour calculer rapidement, transformez mentalement le pourcentage en multiplicateur. 10% -> x 1.10, 15% -> x 1.15, 25% -> x 1.25, etc. Cela évite les erreurs de calcul avec la formule (1 + Cf/100).

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation du principe de Foisonnement

Calcul(s) (l'application numérique)

Le coefficient de 25% équivaut à un multiplicateur de 1.25. On applique la formule.

Schéma (Après les calculs)

Comparaison des Volumes avant et après foisonnement

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le volume à gérer a augmenté de 125 m³ (625 - 500), soit un quart du volume initial ! C'est considérable. Cette différence représente l'équivalent de plus de 15 voyages de camion-benne supplémentaires qui n'auraient pas été prévus si on avait négligé le foisonnement.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre le coefficient et le multiplicateur. Un foisonnement de 25% signifie qu'on multiplie par 1.25, pas par 0.25. De même, ne jamais soustraire le foisonnement : le volume après excavation est toujours SUPÉRIEUR au volume en place.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : La terre excavée occupe plus de place que dans son état naturel.

- Formule Essentielle : \(V_{\text{foisonné}} = V_{\text{place}} \times (1 + C_{\text{f}}\%)\).

- Point de Vigilance Majeur : Le volume foisonné est la référence pour le transport.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certaines roches très compactes, une fois dynamitées et fragmentées, peuvent avoir un coefficient de foisonnement de plus de 50%, ce qui signifie que le volume à évacuer est plus d'une fois et demie le volume initialement mesuré par le géomètre !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Quel serait le volume foisonné si le sol était un sable avec un foisonnement de seulement 12% (pour 500 m³ en place) ?

Question 5 : Déterminer le nombre de rotations de camions-bennes nécessaires.

Principe (le concept physique)

Le principe est celui de la division euclidienne : on cherche à savoir combien de fois un contenant (le camion) peut être rempli à partir d'un contenu total (le tas de déblais foisonnés). Comme on ne peut pas faire de "fraction de voyage", le résultat doit être un nombre entier, arrondi à l'unité supérieure.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La "rotation" d'un camion est un cycle logistique complet : chargement sur le chantier, trajet aller, déchargement sur le site de dépôt, et trajet retour. L'optimisation du temps de rotation est un enjeu majeur de productivité sur les chantiers de terrassement. Elle dépend de la distance, du trafic, et de l'efficacité des engins de chargement.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La planification des transports est une étape clé. Un calcul précis du nombre de rotations permet de commander le bon nombre de camions pour la bonne durée. Cela évite d'avoir des camions en attente (coût inutile) ou une pelle qui attend les camions (arrêt de la production).

Normes (la référence réglementaire)

Ce calcul ne dépend pas d'une norme, mais la logistique qui en découle est très réglementée : le Code de la route impose un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) pour les camions, et la législation sur les transports encadre les temps de conduite et de repos des chauffeurs, ce qui influe sur le nombre de rotations possibles par jour.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule du nombre de rotations

Hypothèses (le cadre du calcul)

Nous supposons que chaque camion est rempli à sa capacité nominale de 8 m³. En conditions réelles, le remplissage peut légèrement varier. Nous supposons également que toute la terre est évacuée et non réutilisée sur site.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Volume foisonné (calculé en Q4) | \(V_{\text{foisonné}}\) | 625 | m³ |

| Capacité camion | C | 8 | m³ |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour ce genre de division, si vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez faire une estimation rapide : 640 / 8 = 80. Comme on a 625, ce sera un peu moins de 80. Cela permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur de votre résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Représentation de la logistique d'évacuation

Calcul(s) (l'application numérique)

On effectue la division du volume total à évacuer par la capacité d'un camion.

Schéma (Après les calculs)

Nombre de rotations planifiées

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat est 78.125. Puisqu'il est impossible de faire un quart de voyage, on doit toujours arrondir à l'entier supérieur. Il y aura donc 78 camions pleins, et un 79ème camion qui transportera le reliquat (0.125 * 8 m³ = 1 m³). Prévoir 79 rotations garantit que le chantier sera entièrement débarrassé.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur capitale serait d'utiliser le volume en place (500 m³) pour ce calcul. Cela donnerait 63 rotations (500/8=62.5), soit un manque de 16 rotations ! Le chantier serait bloqué avec 125 m³ de terre restants sur les bras.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

Synthèse de la Question 5 :

- Concept Clé : La planification logistique se base sur le volume réel à transporter (volume foisonné).

- Formule Essentielle : Nbre Rotations = Volume Foisonné / Capacité Camion.

- Point de Vigilance Majeur : Toujours arrondir le résultat au nombre entier supérieur.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les plus grands tombereaux miniers du monde, comme le BelAZ 75710, peuvent transporter plus de 450 tonnes de matériaux en un seul voyage, soit l'équivalent de près de 32 de nos camions-bennes en un seul trajet !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Combien de rotations seraient nécessaires si on utilisait des camions plus petits d'une capacité de 5 m³, pour le même volume foisonné de 625 m³ ?

Question 6 : Quel type de pelle mécanique serait le plus adapté pour ce travail et pourquoi ?

Réflexions

Pour ce type de travaux linéaires, une pelle hydraulique sur chenillesEngin de chantier monté sur un châssis à chenilles, offrant une grande stabilité sur terrain meuble. est généralement le meilleur choix.

- Stabilité : Les chenilles offrent une excellente assise, même sur les accotements potentiellement meubles d'une route en construction. C'est plus sûr qu'une pelle sur pneus.

- Portée : L'engin peut se positionner sur le bord et creuser le fossé sans avoir à se déplacer constamment, grâce à la portée de son bras.

- Précision : Les pelles modernes permettent de suivre un profil de talus avec une grande précision, ce qui est crucial pour un fossé drainant.

Le saviez-vous ?

Les systèmes de guidage GPS modernes installés sur les pelles permettent à l'opérateur de suivre en temps réel sur un écran en cabine le profil exact à creuser, garantissant une précision centimétrique sans avoir besoin de piquetage constant au sol.

Résultat Final

Outil Interactif : Simulateur de Volume de Fossé

Utilisez les curseurs pour faire varier la longueur et la profondeur du fossé et observez l'impact direct sur les volumes de déblai à gérer.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés (avec foisonnement de 25%)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Qu'est-ce que le "foisonnement" ?

2. Pour un volume en place de 100 m³ et un foisonnement de 20%, quel est le volume à évacuer ?

3. Si le calcul du nombre de camions donne 15.3, combien de voyages devez-vous planifier ?

4. Pourquoi privilégie-t-on une pelle sur chenilles pour ce type de chantier ?

5. Le volume "en place" est...

Glossaire

- Terrassement

- Ensemble des opérations de modification du relief d'un terrain, incluant le déblai (enlèvement de terre) et le remblai (ajout de terre).

- Foisonnement

- Augmentation du volume des terres après leur extraction, due à la décompression du sol et à la création de vides. Ce coefficient est exprimé en pourcentage.

- Déblai (ou Volume en place)

- Volume de terre à enlever de son emplacement d'origine. C'est le volume avant foisonnement.

- Pente (Talus)

- Inclinaison donnée à la paroi d'une excavation. Exprimée en H/V, elle indique de combien d'unités on se déplace horizontalement pour un nombre donné d'unités verticales.

- Pelle hydraulique sur chenilles

- Engin de chantier polyvalent utilisé pour creuser, déplacer des matériaux, etc. Les chenilles lui confèrent une grande stabilité, idéale pour les terrains difficiles.

D’autres exercices de Travaux annexes:

0 commentaires